6000年前就有居民居住,几百年的老建筑随处可见

地表下面70厘米就是文物,齐鲁分界线穿桥而过,康熙帝6次驾临、乾隆帝2次经过,曾是享誉南北的水旱码头,早在6000年前就有原始居民居住,并创造了享誉世界的大汶口文化。如今的岱岳区大汶口镇,依然保存着古镇风貌,几百年的老建筑随处可见。

南门街清代民居随处可见

大汶口镇,一座大型雕塑矗立在镇政府前的道路中央,雕塑下方基座上镌刻着泰安著名书法家石西群书写的“文明之光”四个大字。

走进南门街,各种样式的古代建筑分列两旁。这些房子最少都已经有上百年历史了,依旧保留着清代风格,而且都非常牢固,现在依然有居民在里面居住。街两边的房屋窗户都是用古木手工打造的,为了采光和透气,窗户上都有栅栏型的隔断,但没有玻璃。原木的颜色加上清代风格的工艺,让人感到古朴意蕴。

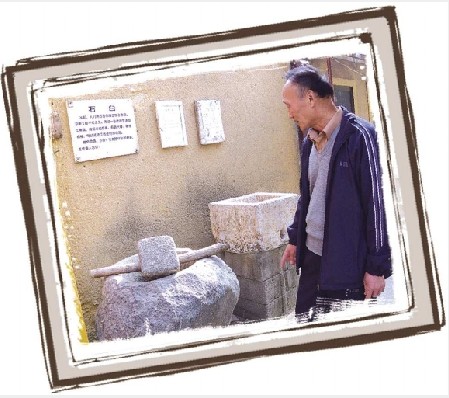

提起大汶口镇,最有名的还是大汶口文化。在大汶口文化遗址博物馆(筹建处),有4000多年历史的陶片。大汶口文化遗址分三次进行挖掘,分别是1959年、1974年和1978年。著名历史学家苏秉奇曾说:“没有大汶口文化,泰山文化是不完整的。”

为了保护大汶口文化遗址,国家划定了83.5万平方米的保护区。在保护区内,只允许种庄稼,不允许进行其他建设,因为大汶口镇最浅处地面以下70厘米就是文物。

大汶口文化处于新石器时代中晚期,距今已有6000多年的历史。早期是母系社会向父系社会过渡,后期是父系社会。变化主要从墓葬上看出,早期墓葬是群葬,墓里面只有妇女和小孩,而没有男人。后期是按照男左女右埋葬,而且有了陪葬品,证明已转入父系社会。大汶口文化的发现弥补了中国历史断层。

大汶口文化的发掘证明,这一区域是人类文明的发祥地。189座墓穴中,随葬品有多有少,证明那时已经出现贫富分化和劳动分工,出现了家庭私有制。

明代石桥刻下诸多车痕

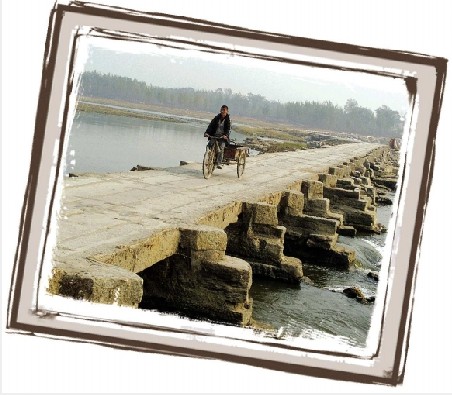

顺着南门街往前,穿过防洪闸,波涛滚滚的大汶河就在眼前了,一座古石桥横跨在大汶河上。这座古石桥距今已有400历史,是明代建造的,又称明石桥。

过去大汶口镇是互通南北的商贸重镇,修桥之前,很多人往来只能通过渡船,所以就有了汶河古渡的繁华。那时候河上24小时不断人,镇上商铺林立,南北的货物在这里集散,大汶口镇比泰安城还要热闹。山西人到山东做生意,必然经过大汶口。常此以往,很多山西人就在这里聚集起来,合伙建了这座山西会馆。虽然现在已经很残破,但当时议事厅、前后跨度的大戏台还有厢房还能看出当时建造得非常规整。

现在很多汶口人还喜欢外出做买卖,这是老一辈传下来的习俗。大汶口人重商,这是明清两代传承下来的传统,明石桥上现在还有很多独轮车轧出来的车辙。

大汶口镇地处交通咽喉,历来就是兵家必争之地。一块中间有裂缝的石头,这条裂缝就是齐国和鲁国的分界线,明石桥上有‘一脚跨两国’的典故,就是指这里是齐鲁的分界线。

康熙帝6次南巡都曾路过这里,乾隆也曾来过2次。历代帝王封禅泰山,都是在泰山上封天,然后到大汶口镇境内的云亭山上禅地。为了迎接皇帝,大汶口还建设了行宫,早前曾经有太监驻扎看守,但后来年久失修,现在已经不复存在了。

据传乾隆帝从北向南巡游到了济南,看到趵突泉水势很大,便封它为“天下第一泉”。走到大汶口时,又喝了刘家庄的泉水,当时泉水清冽,乾隆帝喝了一口,赞叹道“真乃上乘之泉”,后来镇上就取其意,把刘家庄改名成了上泉。后来在上泉还发现了一系列的泉眼,命名为“上泉古泉群”。

日军侵华时,在现在的镇政府北面建立了一个隐蔽的飞机场。台儿庄大战时,中国军队遭到日军的强烈空袭,他们派人干掉了在聊城的一个飞机场,但空袭依然很厉害。最后中国终于发现,在大汶口镇还有日军一个隐蔽的飞机场,所以就派人突袭,把日军这个隐蔽的飞机场炸了。